![[会社のロゴ イメージ]](top/logo.jpg)

|

目次 |

|

|

| ○コンピュータがあるのに何故か必要なデータが必要な時に出ない。 ○パソコンを有効に活用したほうが便利だが、コストは安くなるだろうか。 ○パソコンと使用中のオフコンの区別が判らない。 ○開発費用の妥当性・業者見積内容が理解できない。 ○取引中の開発委託業者意外の選択肢が無い。 ○取引中の業者から前向きな提案が無い。 |

|

|

| オフコンから導入された多くのユーザーが長期間に蓄積されたソフト資産がゆえに環境変化に対応した企業情報システムの再構築に苦慮されています。 その実態を打開すべく、適切な解決策を提供する『オープンシステム&オフコンシステム双方の経験豊富なサポーターネットワーク』を組織しました。 |

|

|

|

メーカー系のベンダー |

売らなければならないハード・ソフト商品がある | |

|

|

||

| 私達の立場 | ユーザ様に一番適したハード・ソフトを提供する | |

|

|

||

|

購買代理店 |

|

|

|

企業の戦略的情報システム |

|||

|

業務系と情報系ネットワーク |

|||

|

業務系 |

SCMに代表されるシームレスなシステム |

||

|

製造会社(工場)~顧客までの一気通貫 |

|||

|

情報系 |

情報共有のナレッジシステム |

||

|

顧客情報(見積・履歴)の共有等 |

|||

|

|

| ネットワーク化/オープン化/マルチメディア化 | |

|

※90年代 「メッセージ90」 「C&C」 |

|

|

インターネット網の利用 |

受発注取引 テレビ会議 電話 |

|

オープンソフトの利用 |

グループウェアによるデータ |

|

パッケージソフトの活用 |

|

|

デジタルコンテンツの利用 |

ホームページによる会社案内 |

|

社内蓄積情報(見積書・提案書)データベース |

|

|

|

| 従来の導入効果=経営貢献 | |||||

| 業務系の新規導入 | 作業効率とコストパフォーマンス | ||||

| テーマ | 省力化 | スピード化 | 正確化 | ||

| 達成指標 | 販売管理費・在庫の削減 | ||||

|

|

|||||

|

デフレ時代のテーマは? |

|||||

|

|

| デフレ経営での経営貢献は | ||

|

業務改善 < 売上貢献 |

||

|

|

||

|

顧客単価増・顧客数増 |

||

|

|

||

| テーマ | 顧客満足 | |

| 目標達成の為の進捗指標が大切 モニタリング(監視と統制) | ||

|

|

| 顧客満足獲得支援のシステム | ||

| 業務プロセス改善 | ||

| サービス向上=リードタイム・欠品率 | ||

| 企画・提案営業力強化 | ||

| 情報共有の推進(営業資産の共有) | ||

| 社員のITリテラシーの向上 | ||

| IT活用度の進化 | ||

|

|

| 視点 | 先行指標 | 結果指標 |

| 財務の視点 |

・純売上高 ・売上伸長率 |

|

|

・営業利益率 |

||

|

・コスト削減率 |

||

|

・固定資産回転率 |

||

| 市場・顧客の視点 |

・顧客訪問件数 ・顧客提案件数 |

・新規顧客獲得数 ・市場占有率 |

|

・サービスメニュー数 |

・顧客満足度向上率 |

|

|

・顧客情報収集数 |

・顧客窓口一本化率 |

|

|

・市場調査実施回数 |

・平均提案書作成日数 |

|

| ビジネスプロセス の視点 |

・提案数 ・営業報告書提出数 |

・コスト削減率 ・サービス価格低下率 |

|

・納期短縮日数 |

・リードタイム短縮率 ・設備稼働率 |

|

|

・サービスメニュー標準化数 |

・営業報告の標準化率 |

|

|

・データベース導入数 |

・組織最適化達成率 |

|

| 学習と成長の視点 |

・教育メニュー数 ・教育投資額 |

・教育受講率 |

|

・教育開催数 ・1人当り教育受講数 |

・社内試験合格率 |

|

|

・顧客情報収集数 |

・技術知識向上率 |

|

|

・情報DBアクセス数 |

・顧客情報活用率 |

|

|

| 商流追っかけシステム一辺倒からの脱却が出来ていますか。 |

| 現実は |

| ○パソコンでのデータ加工等による情報共有は? |

| ○オープン系ソフトパッケージの有効利用は? |

| ○取引先との非定型データ交換き? |

| ●.ソフト修正などに合い見積もりを取っている? |

|

|

| 三つの方法論①システムの入換 | |||

|

|

|

|

|

|

ビジネスサーバー(オフコン)システムから |

|||

| クライアントサーバー(パソコン)システムへ | |||

| ○開発コスト | 大 | ハードウェアはコストダウン | |

| ○移行時リスク | 大 | ||

| ○業務適合性 | 大 | ||

|

|

| 三つの方法論②現状システムでの改善 | |||

|

|

|

開発会社コントロールの改善 見積価格・提案内容 |

|

|

ビジネスサーバー(オフコン)システムのまま |

|||

| 一部の端末をパソコン化・増改築の継続 | |||

| ○開発コスト | 中 | ||

| ○移行時リスク | 小 | ||

| ○業務適合性 | 小 | ||

|

|

| 三つの方法論③現状システムの最小限利用とパソコンでのデータ加工 | ||||||

|

システムの併用 |

|

|

|

|

||

| ビジネスサーバーに入力されたデータをパソコンに取り込み必要な定型/非定型処理システムを構築する。 | ||||||

| (Excel Access 等も有効活用) | ||||||

| ○開発コスト | 中 | |||||

| ○移行時リスク | 小 | |||||

| ○業務適合性 | 大 | |||||

|

|

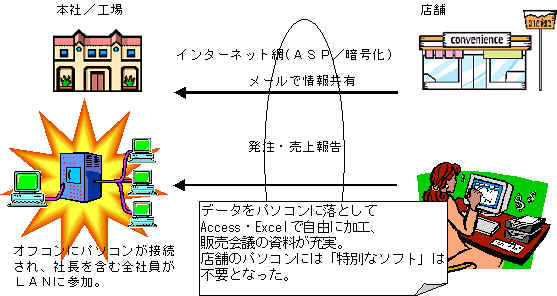

本社/工場 |

|

店舗

|

||

|

FAXで発注 |

||||

|

統計分析は「都度の発想が大切」(タイミング)パソコンで二重入力し加工した表が説得力をもった。

店舗日誌類の閲覧が不徹底。(情報共有) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

日本中のすべての企業が「業務改革」に取り組み中です。 貴社の情報システムに対してもその姿勢で取り組んでいますか。 「ITは苦手で0ベースでの見直しなどとても無理。」 「担当者や業者にまかせっきり。」

プログラム修正ではない、情報戦略の再構築に取り組んでください。 その時大切なのは、信頼できるパートナーを見つけることです。 |

|

|

紙で売上報告

紙で売上報告